“停战签字必须推迟启远网,推迟至何时为适宜,要看情况发展方能作决定。再歼灭伪军万余人,极为必要。”

——毛泽东,1953年6月21日

当抗美援朝战争进入到1953年春夏之交的时候,战场形势的天平,已经向着中、朝方面倾斜。

1953年7月,志愿军出敌意料地发起进攻,我军某部穿过金城川的铁路,突破敌人长期固守的金城川防线。在志愿军的沉重打击下,南朝鲜军队溃不成军,狼狈撤逃

除了兵力上占据明显优势之外,志愿军与人民军的武器装备也与战争初期不可同日而语,防御阵地更是坚如磐石。正是在这种背景下,1953年4月,交战双方谈判代表在板门店复会,终于在悬而未决的遣返战俘问题上打破僵局,出现了有可能使战争停下来的苗头。谁知,“联合国军”方面并无诚意,美方更是出尔反尔,随即推翻了双方已同意了的、将不直接遣返的战俘交中立国的共识。这就意味着,志愿军与人民军只有以有力的作战相配合,才有可能使停战谈判顺利进行下去,从而赢得和平。

为了配合谈判桌上的斗争,促进停战的实现,并求得停战以后仍能控制有利阵地,以利于今后的长期斗争。同时使新入朝的部队能经受实战锻炼,吸取作战经验,1953年4月20日,志愿军首先发出夏季反击的战役指示。

1953年夏季,金城战役期间,志愿军坦克部队出击前举行宣誓,准备向敌发起第三次进攻

实际上,夏季反击战役在战术上的最大成就,是比较完善地解决了当时对坚固阵地防御之敌实施进攻的许多战术问题,并由只限于向敌连排支撑点进攻,发展到攻占敌营团、师的防御阵地。

当时,北汉江以东883.7高地、973高地、902.8高地等是南朝鲜军防御的突出部,由南南朝鲜军5师第27团守备。敌军已在该地防御了约两年,依托高山的有利条件,工事较坚固,火力较强,又有航空兵和坦克支援作战。按常理,对这样坚固设防的敌人进攻,按一般原则应集中绝对优势兵力,至少也要3倍于敌。但第60军决心以两个师参战,两个师第1梯队展开3个团,而每个团第1梯队都只展开3到4个连。敌我第一线兵力对比大概只有1.3:1。

面对敌军的坚固阵地,又没有兵力上的绝对优势,可是战斗进行得却非常顺利。1953年6月10日晚间志愿军发起进攻,仅经1小时零10分钟的激战,担任主攻任务的第一梯队3个团即全歼了883.7高地、973高地、902.8高地一线守敌,占领南朝鲜军第5师第27团主阵地约10平方干米地区,首创志愿军进入阵地战以来一次进攻作战歼敌1个团大部的范例。为此,6月12日,中朝联合司令部即发电祝贺并嘉奖第60军。电称:“此次战斗是我从敌一个团正面同时突破,并占领了敌团的主阵地,仅经一小时又十分钟战斗,即歼敌主阵地,仅经一小时又十分钟战斗,即歼敌一个团大部的先例。”

对于这场史无前例的失利,美军的战史后来总结道,志愿军“进攻前制定了周密的计划并选择近似于预期目标的地形进行了认真的演习。在真正发起进攻前,先用火炮和迫击炮对目标进行轰击,然后以小部队迅速穿插以实施正面进攻。其他部队集结于目标的侧翼,直到强行突破时止。一旦他们占据有利地形,就会迅速地利用它”。从6月11日起南朝鲜军纠集第5师和预备队第3师各一部共3个团,在大量炮兵和航空兵支援下,连续进行猛烈反扑。然而,“由于猛烈的大炮、迫击炮和轻武器火力,加上敌人不断增援其部队和反击南朝鲜军的先头突击部队,因此使‘联合国军’部队无法收复他们失去的地区”。

1953年夏季反击战役期间,志愿军第23军火箭炮阵地。图中志愿军火炮为A3式102毫米火箭炮。这款火箭炮为中国自己研制的火箭炮,抗美援朝战场上,中国人民志愿军官兵运用这种拖车式火箭炮取得了一定战果

可以说,即便是美国人的后见之明,也只说对了真相的一部分。的确,志愿军在进攻之前,“先用火炮和迫击炮对目标进行轰击”。6月10日晚启远网,第60军集中259门82毫米迫击炮以上火炮,向南朝鲜军阵地实施20分钟的火力急袭,将其70%的工事摧毁。但令美国人始料未及的是,志愿军采取的根本不是什么“常规战术”。这场攻坚战,从某种意义上说,也是一次奇袭。

883.7高地、973高地、902.8高地山势崇峻,地形复杂,不便通行。距离我阵地前沿的距离在2000至3000米。我要对敌实施攻击,必须下沟上山,这一上一下的接敌运动,通常需要6小时左右时间,如果我当夜接敌运动,当夜攻击,占领阵地以后,就接近天明,没有足够的时间修工事。而敌人是“有失必反”,天明以后通常是集中空、炮火力对我攻占的阵地狂轰滥炸,如果没有良好的工事依托,就很难保住胜利成果。

为此,6月9日晚,第60军将13个步兵连、4个机炮连、4个营部、1个团指挥所共3000余人,秘密运动至距敌前沿300米的有利地形和森林内隐蔽潜伏。志愿军战士凭借高度的政治自觉,严格的组织纪律观念,人员到处,静若无人,加上炮声和山间流水声的掩护,出色地完成了潜伏任务。6月10日白天,是一个难熬的日子,3000余人都隐蔽在敌人眼皮底下,既不能动,也不能睡觉(因为睡觉的鼾声,在深山峡谷中,有可能被敌人发觉)。特别是当敌人炮火盲射潜伏区时,战士们自觉遵守铁的纪律,甚至直到流尽最后一滴血。在整个潜伏过程中,涌现出15名邱少云式的英雄战士。就这样,3000余人的庞大队伍在敌人的眼皮底下潜伏了19个小时而未被敌人发觉,创造了战争史上的奇迹。众所周知,待到难熬的白天过去之后,晚间就是志愿军的天下了——“夜晚是属于中国人的”。另外,此时人民军的战斗力也已今非昔比。人民军顽强而有组织地发动进攻连美军也感到惊讶:“舰炮这么猛烈居然也没打退他们!”

在严酷的战场形势面前,美国人彻底认清了形势:它再也不能承受无尽的伤亡了——实际上,英国的《泰晤士报》早在夏季反击战役开始前就已断言,“除非联军准备后撤他们的战线,否则,为了避免后撤,他们就得不断忍受很高的死亡率。”在板门店,双方在6月8日就战俘问题达成了协议,6月15日,朝鲜停战谈判终于达成了全部协议。16日,双方参谋人员按照实际接触线重新划定了军事分界线。看起来,漫长的战争终于就要结束了。

谁也没想到,半途杀出一个程咬金。南朝鲜李承晚当局顽固反对停战,狂妄叫嚣“单独干”和“北进”。为此,南朝鲜的代表退出了板门店谈判,但对停战显得急不可耐的美国人不理这个威胁,干脆拉了个泰国将军到谈判桌前凑数。眼看停战将成定局,李承晚竟然命令南朝鲜部队于6月18日至20日,借口“就地释放”战俘,扣留了27000名朝鲜人民军被俘人员。就连“联合国军”的谈判代表也不得不承认:“这一行动曾经秘密筹划,并由南朝鲜政府的最高一级加以缜密的配合。”

白虎团团旗,现藏中国人民革命军事博物馆

“如果因释放反共战俘而带来停战谈判破裂那更是我的政府所希望的”,这就是李承晚的如意算盘。显然,对于不识时务的李承晚统治集团,若如不给予狠狠打击,将影响停战后和平局面的长期稳定。为此,彭德怀向毛泽东建议,“拟再给李承晚伪军以打击,再消灭伪军一万五千人”。毛泽东在6月21日答复彭德怀:“再歼伪军万余人,极为必要。”这就是抗美援朝战争的最后一战——金城战役。

正是在这场战役中,诞生了一个脍炙人口的传奇——“奇袭白虎团”。所谓“白虎团”的正式名称,是南朝鲜军首都师团第1联队(团)。首都师是南朝鲜军的一支“王牌部队”。该师团自称“无敌猛虎”,并以一只张着血盆大口、露着獠牙的黑底金纹虎头作为师徽。至于其辖下第1联队的联队部里有一面写有“优胜”两个汉字的白色虎头旗。关于它的来历,主流说法是第1联队的团旗,也有人以上面的“优胜”两字为依据,认为是南朝鲜军内部军事竟赛的优胜旗。无论如何,这面“白色虎头旗”便是“白虎团”这个俗称的出处,这大概是没有疑问的。

金城战役开始时,志愿军第68军的当面之敌,就是这个自诩精锐的南朝鲜军首都师。第1联队将下属3个大队(营)呈1个梯队展开于522.1高地、552.8高地及其以北诸高地,防御正面宽约3.5千米,联队(团)部位于二青洞。

7月13日,志愿军第68军第203师攻歼552.1高地的敌人后,该师主力向芳通里方向推进。在此同时,该师穿插分队(第609团第2营及配属该营的第607团1个侦察班),沿522.1高地以东公路向南直插上枫洞、下枫洞师党委研究决定,派全师战绩最佳的607团侦察排1班以奇袭手段端掉第1联队联队部的任务。这个由10人组成的侦察班成员均是立过战功的中共党员,在调入侦察班之前都担任过班长、副班长职务,由607团侦察排代理排长杨育才带队;另外从全师挑出2名军事素质好、有战斗经验的朝鲜族战士韩淡年金大柱当联络员,归杨育才指挥,这13人化装成南朝鲜军,向二青洞穿插前进。

7月14日凌晨,当他们行至415高地南侧约500米处时,意外发现一个溃散的南朝鲜军士兵糊里糊涂地跟在队伍后面。侦察班从他口中问出了当晚第1联队的口令“云雹”,随后一路上多次遇到敌人,凭借口令一路过关,到达“白虎团”团部驻地附近。

事有凑巧,当时首都师的机甲团团长率领部分部队前来支援白虎团部。因此驻地前停着30多辆汽车,来往人员混乱。侦察班因此迅速变更部署,以第1组歼灭敌人警卫排,保障其他组的袭击;第2组歼敌炮兵指挥部;第3组负责打白虎团部作战室;第4组负责歼灭混乱之敌,炸毁汽车,并支援第2、3组战斗。

战斗在完全出乎南朝鲜军意料的地方开始了。不过一个多小时,一度不可一世的“白虎团”团部已被志愿军歼灭。“白虎团”团长崔喜寅侥幸逃走。正在“白虎团”团部的首都师副师长林益淳也被抓获,成为志愿军在朝鲜战场活捉的敌军最高级军官。后来经过战场统计,这12名志愿军侦察兵竟在一个多小时内毙敌223人,包括“白虎团”团部97人,而他们自己竟无一伤亡,创造了特种战史上的奇迹。

此战之后,该侦察班荣立集体特等功,杨育才个人被志愿军首长记特等功,授予一级战斗英雄称号。朝鲜最高人民会议常任委员会授予他“朝鲜民主主义人民共和国英雄”称号和一级国旗勋章、金星奖章。至于从南朝鲜军首都师团第1联队联队部缴获的“优胜”白色虎头旗,则由中国人民革命军事博物馆收藏,成为这段传奇战史的历史见证。

可以说,奇袭“白虎团”只是整个金城战役的一个胜利缩影。

金城以南,从上所里至金城川和北汉江汇合处,是“联合国军”战线的向北突出部。在此担任防御的是南朝鲜军的4个师。在其25千米的战线正面,志愿军集中了第20兵团指挥下的5个军(第21、第54、第60、第67、第68军)以及第24军,加上配属的炮兵和工兵,总兵力达24万人;同时,还集中了1360门火炮和20辆坦克。这样,志愿军不仅在兵力上形成3倍于敌的优势,在火力上也形成1.7倍于敌的优势。志愿军在地面火力上对敌形成优势,这在抗美援朝战争的历次战役中还是第一次。

1953年7月13日21时,在大雨欲来之际,志愿军出敌意料地发起进攻。在进攻开始时志愿军炮兵仅仅28分钟的火力急袭,就发射炮弹1900余吨(约需900台次汽车装运)在重点方向,火炮密度达每公里正面100-120门,相当于第二次世界大战苏德战争战场的一般标准。这次炮击破坏了南朝鲜军阵地表面工事的30%以上,在开辟通路地段上破坏障碍80-90%。炮火准备结束后,志愿军步兵迅速发起攻击。在1个小时内全部突破了南朝鲜军4个师的防御前沿阵地。天空作美,第二天天明后云浓雨大,美国的飞机难以出动。志愿军各部遂打破常规实行白天进攻。至7月14日黄昏,志愿军已于21个小时内在敌人以坑道和钢骨水泥为主体的坚固防御阵地内推进了9.5干米,创造了双方部队在阵地战阶段推进率的最高纪录。

1953年夏季反击战役期间,志愿军第23军战士某机枪阵地战士正在向敌军开火。此役历时两个半月,中国人民志愿军和朝鲜人民军毙伤俘“联合国军”12.3万余人,促进了朝鲜停战的实现

在志愿军的沉重打击下,南朝鲜军队溃不成军,狼狈撤逃。按照美国人的说法,志愿军“打得南朝鲜部队狼狈逃窜,甚至把追击的中国军队远远抛在后面”;“部队的指挥官与他们指挥的一些部队失去了联系和控制,结果许多部队都未在金城防线停下,而且继续向南撤退,使(美国)第8集团军防线的突出部上出现了一个缺口”。所谓“王牌军”南朝鲜军首都师已丧失作战能力,被迫灰溜溜地撤到后方进行休整。为挽救摇摇欲坠的防线,美军被迫从日本空运第187机械化团,并配属给美军第2师。美军第2师接管美军第3师的阵地后,再由机械化部队去增援南朝鲜军第9师的部队。至于美军第3师,则开进南朝鲜军首都师背后的阻击阵地,以阻止志愿军继续向前推进。

7月15日和7月16日,志愿军乘南朝鲜军溃败之机继续进攻,最远推进了8千米。这样,经三天进攻,志愿军已在金城地区将战线南推了15干米,拉直了金城以南战线,并消灭了南朝鲜军4个师的大部。各部队奉命在新占领的阵地上转入防御。从7月17日至7月27日志愿军第20兵团部队主要利用临时抢修的野战工事,打退了美军和南朝鲜军7个师的连续反扑。至此,金城战役胜利结束,连同正面志愿军其他各军和朝鲜人民军各军团的作战,共毙伤俘敌7.8万余人,缴获坦克45辆汽车279辆,飞机1架,各种炮423门,各种枪7400余支,收复土地192.6平方公里。志愿军和人民军伤亡3.3万余人。敌我伤亡对比为2.3:1。

在这次战役中,南朝鲜军4个主力师被打残。南朝鲜高级将领白善烨从此对志愿军在金城战役里的攻势留下了“刻骨铭心的记忆”。白善烨后来还写道:“一直要求‘北进统一’并到最后一刻都在抵制停战和谈的李承晚总统在看到战役结局后感到颜面尽失。”正是在遭到志愿军沉重打击下,7月17日南朝鲜李承晚集团开始改变态度,表示愿意接受停战的各项条款。

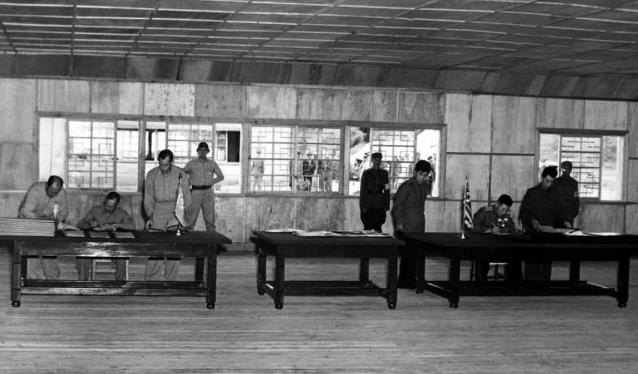

1953年7月27日,《朝鲜停战协定》及其临时补充协议在板门店签订。双方首席代表为南日大将(右)和威廉·哈里逊中将(左),签字后,朝鲜人民军最高司令官金日成、中国人民志愿军司令员彭德怀向朝鲜人民军和中国人民志愿军发布停战命令

被金城战役打醒的并不只有李承晚。美军也意识到,“从军事上说,共产党方面的形势是很好的”;“在战争初期,他们一天只能吃上两餐饭,现在能一日三餐,服装也很充裕”;“敌军部队随意使用火炮和迫击炮炮弹清楚说明,他们的补给形势已经有了很大的改善,而且愿意发射必要的炮弹支援他们的进攻”。“联合国军”总司令克拉克无可奈何地承认:“敌人能在任何时候集中足够的人力,在他所希望的地点与时机突破我们的防线。若是敌人准备牺牲其生命以获得一个缺口,没有一个防线能够如此坚强而不为他所攻破。”

事实是很清楚的,这场战争再进行下去,只会给“联合国军”方面带来更加不体面的结局。正如毛泽东所说:“美国侵略者处于不利状态,挨打状态。如果不和,它的整个战线就要打破,汉城就可能落入朝鲜人民之手。”

迫于形势,“联合国军”的代表向中、朝方面保证,李承晚集团“将不以任何方式阻挠停战协定(草案)条款的实施”,“大韩民国进行任何破坏停战的侵略行为时,‘联合国军’将不予支持”。

1953年7月27日上午10时,朝鲜停战协定在板门店由中、朝方面建造的大厅中签字,谈了24个半月的谈判终于达成协议。自协定签字后12小时起,即27日下午10时起,全线战斗全部停止。抗美援朝战争终于画上了句号。

启远网

启远网

启泰网提示:文章来自网络,不代表本站观点。